不動産仲介の現場において、顧客から「築何年までなら大丈夫ですか?」という質問を受けることは日常茶飯事でしょう。しかし、この問いに対する回答は、単に建物の寿命だけでなく、耐震性、税制優遇、メンテナンスコストといった複合的な要素を考慮しなければなりません。特に、建築基準法の改正や税制の要件は築年数と密接に連動しており、プロフェッショナルとして正確な知識を持っておくことが不可欠です。

本記事では、築年数別に見る中古住宅の注意ポイントを、法的な変遷、物理的な劣化傾向、そして資金計画に直結する税制の観点から体系的に解説します。顧客への提案資料作成や、物件のリスク評価にお役立ていただける実務的な内容をまとめましたので、ぜひ日々の営業活動にご活用ください。

築年数判断の核心は「1981年」と「2000年」の建築基準法改正にある

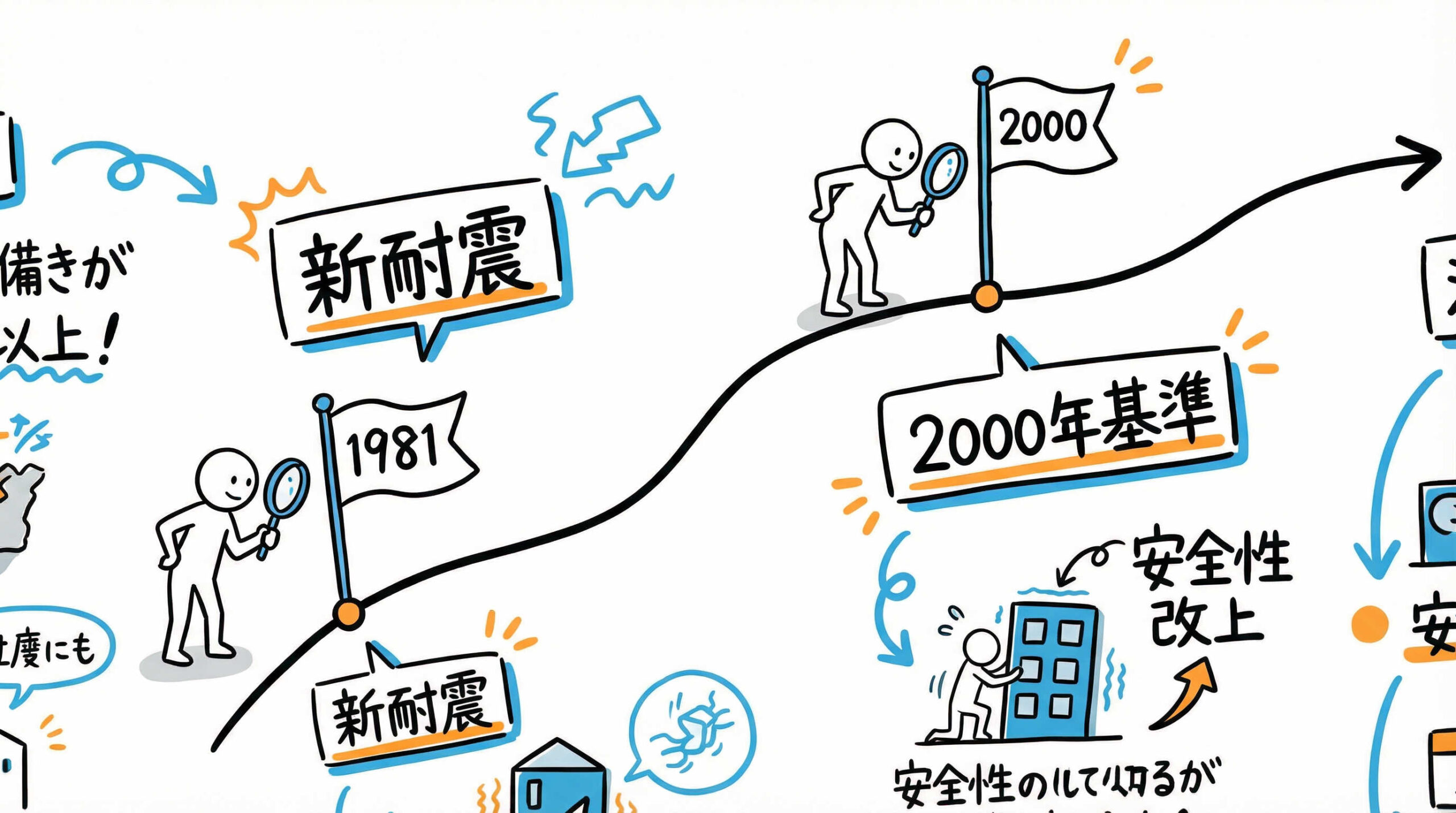

中古住宅を評価する際、築年数は最も基本的な指標ですが、その判断基準において極めて重要な「分岐点」が存在します。それが、1981年(昭和56年)と2000年(平成12年)に行われた建築基準法の改正です。

これらは単なるルールの変更ではなく、建物の耐震性能や構造的な安全性を大きく左右する転換点となりました。私たち不動産実務者は、物件がこれらの年代の「前」か「後」かによって、提案すべきリスクヘッジや活用できる制度が大きく異なることを深く理解しておく必要があります。まずは、この二つの重要な年号が持つ意味を整理しましょう。

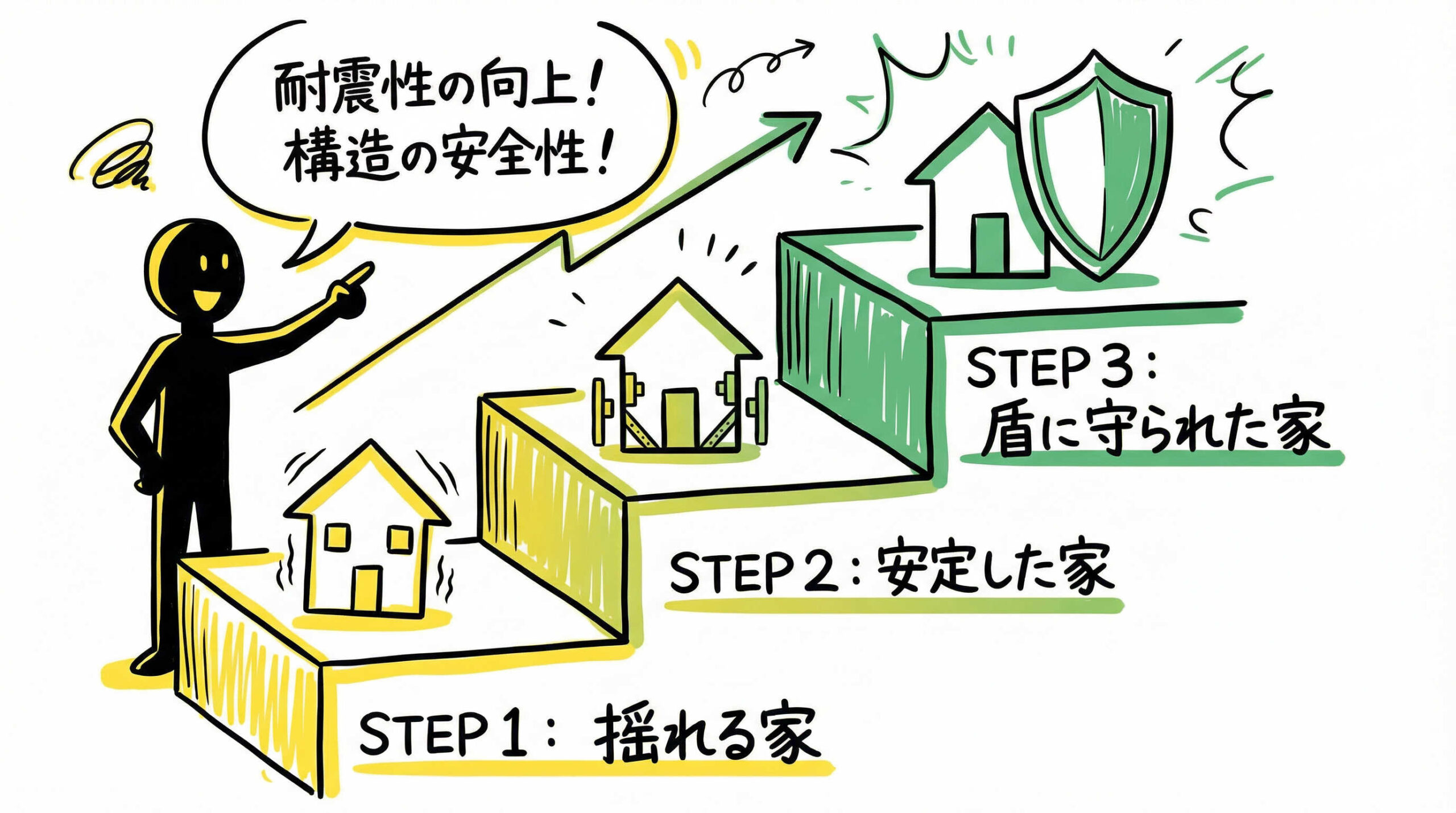

【法的・構造】建築基準法の変遷と耐震リスクの確認ポイント

建築基準法は、大地震の教訓を得て改正を繰り返してきました。特に耐震基準の変遷は、中古住宅の安全性を語る上で避けては通れないテーマです。

ここでは、築年数を確認する際に必ずチェックすべき「旧耐震基準」「新耐震基準」、そして木造住宅において極めて重要な「2000年基準」について、それぞれの定義とリスクの所在を解説します。これらを正確に把握することで、顧客に対して根拠のある安心感を提供できるでしょう。

1981年5月以前の「旧耐震基準」と震度6以上の倒壊リスク

1981年(昭和56年)5月31日までに建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」に分類されます。この基準では、震度5強程度の地震で倒壊しないことを目的としており、震度6以上の大規模地震に対する規定が含まれていませんでした。

実務においては、単に「古いから危険」と説明するのではなく、大地震発生時の倒壊リスクが相対的に高いこと、そして耐震診断や補強工事の必要性を丁寧に伝える姿勢が求められます。特に住宅ローン控除などの税制優遇を受けるためには、現行の耐震基準に適合していることを証明する必要がある点も、併せて案内することが重要です。

1981年6月以降の「新耐震基準」における安全性の定義

1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」に基づいて設計されています。この改正により、震度6強から7程度の地震でも家屋が倒壊・崩壊しないことが求められるようになりました。

「新耐震だから安心」という認識は一般的にも広まっていますが、あくまで「倒壊して人命を失わないこと」が最低ラインである点は理解しておくべきでしょう。損傷のリスクがゼロになるわけではないため、物件ごとの維持管理状況や地盤の強さも含めた総合的な評価が必要です。

2000年6月改正の「2000年基準」と地盤調査・接合部の義務化

木造住宅において、新耐震基準と同様に重要なのが2000年6月の改正、通称「2000年基準」です。阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、地盤調査の実質義務化や、柱と土台などを固定する接合部(金物)の指定、耐力壁の配置バランス(四分割法等)が具体的に規定されました。

1981年以降2000年以前の木造住宅は「新耐震」ではありますが、現行基準と比較すると接合部の強度が不足している可能性があります。この年代の物件を扱う際は、インスペクション等で金物の状況を確認することを推奨すると良いでしょう。

2009年施行の「住宅瑕疵担保履行法」による品質確保体制

2009年(平成21年)10月に施行された「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅の売主等に対し、瑕疵担保責任を履行するための資力確保(保険加入または供託)を義務付けた法律です。

これにより、万が一事業者が倒産しても、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の欠陥については、補修費用が確保される仕組みが整いました。中古市場においては、この法律の施行以降に建てられた物件であれば、新築時の品質確保に対する意識が高く、また10年保証の期間内であればその恩恵を受けられる可能性があるため、一つの安心材料として提案できます。

【物理的劣化】築年数帯別に見るメンテナンス状況と不具合の傾向

建物は完成した瞬間から経年劣化が始まります。築年数ごとの劣化傾向を把握しておくことは、購入後のリフォーム費用やメンテナンス計画を顧客に提示する上で不可欠です。

ここでは、築年数帯別に発生しやすい不具合や、チェックすべきメンテナンス項目を整理します。これらを事前に伝えることで、入居後の「こんなはずじゃなかった」というトラブルを未然に防ぎ、顧客からの信頼獲得につなげましょう。

築5年〜10年は新築時の「10年保証」満了と点検実施が鍵

築5年から10年の物件は、比較的新しく状態が良いものが多いですが、新築時の「10年保証」が満了を迎える重要なタイミングです。特に、外壁や屋根の防水、シロアリ防除の保証期間が切れることが一般的です。

売主が10年目の定期点検を受けているか、また必要な有償メンテナンスを実施して保証を延長しているかを確認しましょう。もし未実施であれば、購入直後に防蟻処理やシーリングの打ち替えなどの費用が発生する可能性があるため、資金計画に組み込むようアドバイスすることが親切です。

築15年前後は給湯器・エアコンなど住宅設備の交換時期

築15年前後になると、給湯器、ガスコンロ、食洗機、換気扇、エアコンといった住宅設備の故障が目立ち始めます。これらの機器の標準的な設計耐用年数は概ね10年〜15年程度だからです。

内覧時には、これらの設備が新築時のままか、あるいは交換済みかを確認することが重要です。まだ交換されていない場合、入居後すぐに故障するリスクが高いため、リフォーム予算として数十万円〜100万円程度を見込んでおくよう伝えると、現実的な提案となります。

築15年〜20年は屋根・外壁の塗装と防水処理の履歴確認

築15年から20年は、建物の外周り、特に屋根や外壁のメンテナンス履歴が物件の寿命を左右します。スレート屋根の塗装や外壁サイディングの目地(シーリング)劣化が進行し、放置すれば雨漏りの原因となる時期です。

過去に塗装や防水処理が行われているか、修繕履歴を確認しましょう。適切なメンテナンスが行われていない物件の場合、購入と同時に足場を組んでの大規模な外装リフォームが必要になることが多く、その費用は100万円〜200万円規模になることも珍しくありません。

築20年超は防蟻処理(シロアリ対策)の再施工状況

新築時の防蟻処理(シロアリ対策)の効果は一般的に5年で切れますが、築20年を超えると、床下の湿気や配管からの微細な水漏れ等により、シロアリ被害のリスクがより高まります。

特に浴室が在来工法(タイル張り)の場合、目地のひび割れから水が浸入し、土台を腐食させているケースも散見されます。直近の防蟻処理がいつ行われたかを確認し、もし長期間実施されていないようであれば、専門業者による床下点検を強く推奨すべきでしょう。

築30年超は給排水管(金属管)の赤水・詰まりリスク

築30年を超える物件では、見えない部分、特に給排水管の老朽化に注意が必要です。当時の配管には亜鉛メッキ鋼管などの金属管が使用されていることが多く、経年により管内に錆こぶが発生し、赤水や水圧低下、最悪の場合は漏水を引き起こすことがあります。

リフォーム済み物件であっても、表層の内装だけを綺麗にして配管は古いままというケースがあります。配管の更新(樹脂管への交換など)が行われているか、あるいは専有部分の配管更生工事の履歴があるかを確認することは、長期的な居住性を確保する上で極めて重要です。

築40年超は断熱材の不備とサッシ性能の低さ

築40年超(1980年代前半以前)の建物は、現在の省エネ基準と比較して断熱性能が著しく低い傾向にあります。壁や天井の断熱材が入っていない、あるいは非常に薄い場合があり、窓もシングルガラスのアルミサッシが主流です。

「夏暑く、冬寒い」という住環境になりがちで、ヒートショックのリスクも懸念されます。フルリノベーションを前提とする場合を除き、内窓(インナーサッシ)の設置や断熱改修が必要になることを、快適性と光熱費の観点から説明すると良いでしょう。

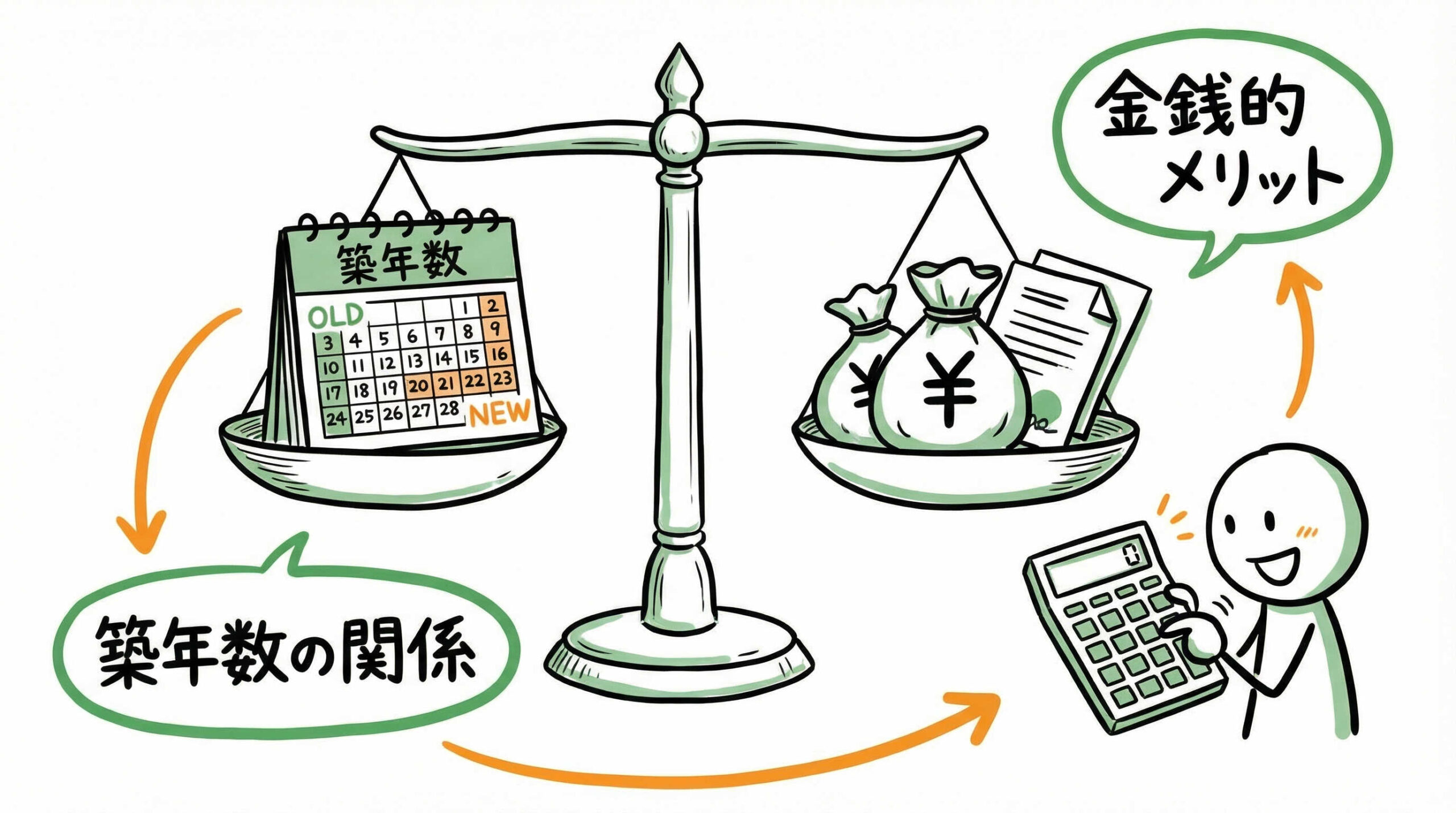

【税制・資金】築年数が住宅ローン控除と税制優遇に与える影響

中古住宅の購入において、築年数は住宅ローン控除や登録免許税といった税制優遇の適用可否を決定づける要因の一つです。かつては「木造20年以内」などの厳しい築年数要件がありましたが、近年の税制改正により、その基準は大きく変化しています。

ここでは、最新の税制ルールに基づき、築年数が資金計画にどのような影響を与えるかを解説します。顧客の予算組みに直結する部分ですので、正確な理解が求められます。

住宅ローン控除における「昭和57年以降」の新耐震要件

2022年(令和4年)の税制改正により、住宅ローン控除の適用要件であった「築年数要件(木造20年以内など)」が撤廃され、「昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)」であれば適用対象となりました。

これにより、以前は対象外とされていた築20年超の木造住宅でも、新耐震基準であれば控除を受けやすくなっています。顧客に対しては、単に築年数だけでなく「昭和57年以降」という具体的な建築時期を確認することの重要性を伝えましょう。

昭和56年以前の物件で控除を受けるための耐震基準適合証明書

では、昭和56年(1981年)12月31日以前に建築された物件は住宅ローン控除を受けられないのでしょうか? 答えは「条件付きで可」です。

現行の耐震基準に適合していることを証明する「耐震基準適合証明書」を取得するか、既存住宅売買瑕疵保険の付保などで耐震性を証明できれば、控除の対象となります。ただし、取得には耐震診断や改修工事が必要になるケースが多く、費用と時間がかかるため、契約前の段取りが非常に重要になります。

登録免許税の軽減措置適用における築年数要件

所有権移転登記などにかかる登録免許税の軽減措置についても、住宅ローン控除と同様に要件が緩和されています。以前は木造20年以内などの要件がありましたが、現在は「昭和57年1月1日以降の建築」であれば、新耐震基準適合住宅とみなされ軽減措置が適用されます。

それ以前の物件でも、耐震基準適合証明書を取得すれば適用可能です。登記費用は諸費用の中でも大きなウェイトを占めるため、この軽減措置が適用できるかどうかは総支払額に数万円から数十万円の差を生むことになります。

不動産取得税の控除額と新築年月日の関係

不動産取得税の中古住宅特例(控除)は、新築された日によって控除額が異なります。例えば、平成9年4月1日以降の建築であれば1,200万円、平成元年4月1日〜平成9年3月31日であれば1,000万円が課税標準額から控除されます(自治体により詳細が異なる場合があります)。

築年数が古くなるにつれて控除額は減額され、昭和56年以前の旧耐震物件では、耐震基準への適合が証明されない限り控除が受けられないことが一般的です。築古物件を提案する際は、取得税の概算見積もりにこの控除額の変動を反映させる必要があります。

既存住宅売買瑕疵保険の加入可否と検査基準

「既存住宅売買瑕疵保険」への加入は、買主にとって安心材料となるだけでなく、住宅ローン控除などの税制優遇を受けるための要件(耐震性を証明する書類)としても機能します。

しかし、加入には現況検査(インスペクション)に合格する必要があり、築年数が古い物件ほど、劣化事象により不適合となるリスクが高まります。特に床下の水漏れや雨漏り跡があると加入できません。保険加入を前提とした取引を行う場合は、事前の検査と補修の可能性を考慮に入れたスケジュール管理が必須です。

顧客提案の質を高める中古住宅のリスクヘッジ手法

中古住宅取引において、トラブルを未然に防ぎ、顧客に納得して購入してもらうためには、リスクを「隠す」のではなく「可視化して対策する」ことが重要です。プロフェッショナルとして、どのような手段を用いてリスクヘッジを行うべきか、具体的な手法を解説します。

これらの手法を適切に組み合わせることで、築古物件であっても自信を持って提案できるようになり、顧客との信頼関係も強固なものとなるでしょう。

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の期間設定と免責特約

中古住宅、特に個人間売買においては、売主の契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の期間を「引渡しから3ヶ月」としたり、あるいは「免責(責任を負わない)」としたりする特約を結ぶことが一般的です。

買主に対しては、この期間設定の意味を丁寧に説明し、免責となる場合は「購入後の不具合は自己負担で直す必要がある」リスクを明確に伝える必要があります。その上で、リフォーム費用に予備費を持たせるなどの資金計画上の対策を提案することが、クレーム防止につながります。

建物状況調査(インスペクション)による客観的評価の活用

建物の状態を客観的に把握するために最も有効なのが「建物状況調査(インスペクション)」です。建築士などの専門家が、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入防止部分などを検査します。

特に築年数が経過した物件では、目視では分からない劣化が潜んでいる可能性があります。購入申し込み前、あるいは契約前にインスペクションを実施することで、補修が必要な箇所や費用感を把握でき、買主は納得して購入判断を下すことができます。仲介担当者としても、説明責任を果たすための強力なツールとなります。

リフォーム履歴と点検記録簿(住宅履歴情報)の確認

「いつ、どこを、どのように修繕したか」という記録は、建物の資産価値を証明する重要な資料です。過去のリフォーム履歴や点検記録簿(住宅履歴情報)が残っている物件は、管理状態が良好である可能性が高いと言えます。

売主に対してヒアリングを行い、可能な限りこれらの書類を収集しましょう。もし記録がない場合でも、給湯器の製造年シールを確認するなどして、推定されるメンテナンス状況を整理し、買主に情報提供することがプロの仕事です。

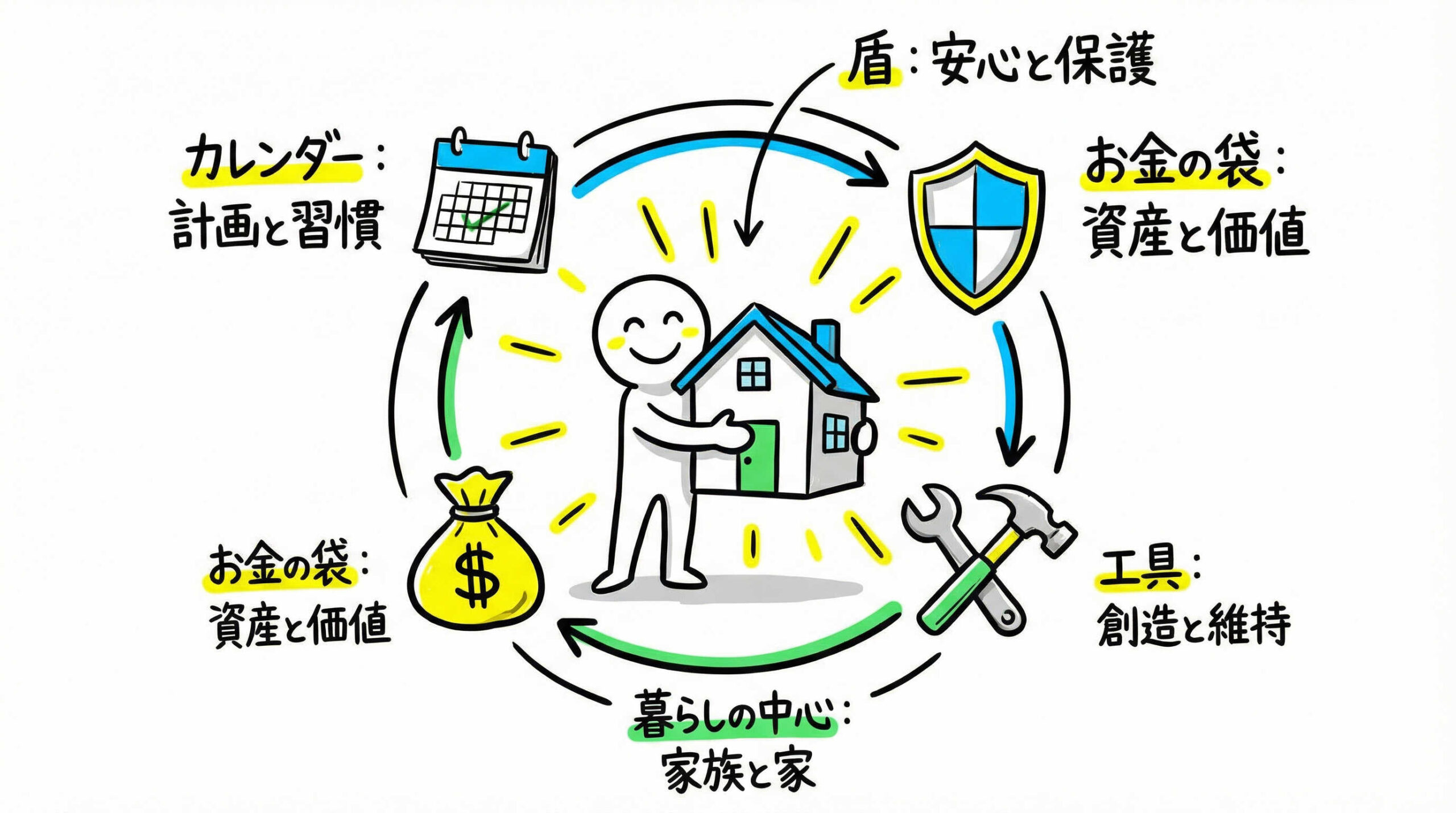

まとめ

築年数は中古住宅を評価する上で重要な指標ですが、それは単に建物の古さを表すだけではありません。1981年や2000年の法改正による耐震性の違い、築年数帯ごとの物理的な劣化傾向、そして昭和57年を境とした税制優遇の適用可否など、多角的な視点で読み解く必要があります。

私たち不動産仲介のプロは、これらの情報を整理し、顧客の不安を具体的な解決策へと変換する役割を担っています。インスペクションの活用や適切なリフォーム提案を通じてリスクを可視化・コントロールすることで、築古物件であっても顧客にとって価値ある住まいとして提案することが可能です。ぜひ本記事の内容を、日々の提案業務にお役立てください。

築年数別に見る中古住宅の注意ポイントについてよくある質問

Q. 旧耐震基準の物件でも住宅ローンは組めますか?

- A. 金融機関によりますが、審査が厳しくなる傾向があります。耐震基準適合証明書の取得や、担保評価額に見合った自己資金の準備が求められるケースが多いでしょう。

Q. 築浅物件ならインスペクションは不要ですか?

- A. 築浅でも施工不良や予期せぬ雨漏りリスクはゼロではありません。安心を買うという意味で、築年数に関わらず実施を検討することをおすすめします。

Q. マンションと戸建てで、築年数の考え方に違いはありますか?

- A. 鉄筋コンクリート造のマンションは法定耐用年数が長く、物理的な寿命も長い傾向にあります。一方、戸建ては木造が多く、2000年基準などの構造規定の影響をより強く受けます。

Q. リフォーム済み物件を購入する場合の注意点は?

- A. 表面的な内装だけでなく、配管や断熱材などの「見えない部分」が改修されているかを確認してください。リフォーム内容の詳細がわかる工事明細書を見せてもらうのが有効です。

Q. 築古物件の断熱リフォームにはどのくらいの費用がかかりますか?

- A. 範囲や工法によりますが、内窓設置で数万〜十数万円/箇所、壁や床の断熱改修を含むフルリノベーションでは数百万円〜1000万円以上かかることもあります。